貨幣是可轉讓不記名的權利憑證。

貨幣是一個法律概念。

所以很難為各位經濟學專家,來解答貨幣的問題,本小狀來回答下。貨幣就是一種憑證,標的為債權。

有些人介紹了米爾頓·弗里德曼的貨幣理論本人比較認可。但是還未具備完整的法律概念。

我的意見是滿足以下三點的都叫做貨幣

一、可轉讓

貨幣是被不特定大多數人所認可的具有一定價值的物。具有較大的使用范圍,可以非常便捷的轉讓給其他的人。可轉讓性必然地要求貨幣的載體滿足很多條件:1.能夠讓普通人難以偽造,2.交易參與者便于辨別真偽,3.容易保存,4.方便攜帶,5便于分割等等。所有這些載體的特點都是為了達到可轉讓性。

二、不記名

貨幣一定具有匿名性,貨幣給誰都能用,貨幣上一定是沒有記名的。將貨幣放到銀行變成存款,成為記名的一筆債權,就不再是貨幣了。會計學上一般把現金、銀行存款和其他貨幣資金都定義為貨幣,是為了反映他們共同的流動性特征,歸類并不準確。貨幣可以一手買貨,一手交貨幣。然而,凡是拿著活期存款單去買東西,一般沒有商家會賣的。除非商家那里常駐或能迅速聯系上某個清算機構,便利的完成存款記名的變更。雖然現在清算的方式已經很發達了,但畢竟增加了一個程序,理論上交易的便捷性不會高于直接的貨幣交易。

三、權利的標的物(憑證)

第二, 從貨幣本質屬性來看, 貨幣作為流通手段(支付工具和交易媒介的功能)使得輾轉流通成為其特有性能和基本常態, 并且 ,貨幣一經易手(即貨幣的所有人對它進行使用),其所有人就不再對其擁有所有權也不能再行對它進行使用。貨幣的流通功能,使得其在流通領域不停地永久供不同的人獲得權利, 從這種意義上講 ,兌換權利是貨幣的唯一目的,使貨幣最本質特性為權利的標的物(憑證)。

貨幣不是一般等價物

有人說貨幣為一般等價物,但是一般等價物也不知所云,沒有精確的概念。 有人說它是:

從商品中分離出來的充當其它一切商品的統一價值表現材料的商品,它的出現,是商品生產和交換發展的必然結果。

一般等價物的解釋都離不開它的交易屬性。我就在用一般等價物的流通過程舉個例子。昨天早上我花錢買了一個饅頭。

仔細分析這一過程就可以知道,我拿著貨幣,所謂的一般等價物交給賣饅頭的老板,我送去了貨幣同時獲得了擁有饅頭的權利。那么問題來了:在此過程中,饅頭所有權是用什么換來的。答案只能是權利憑證。

流通的債劵

英文中 Currency 貨幣的意思翻譯過來,就是流通的東西。其實只反映了貨幣能夠廣泛流通的一個特征。然而在貨幣廣泛的流通過程中,貨幣換來的全都是權利。我們在談論買房子的時候是想通過貨幣這一權利憑證買到自己的居住權;我們想打車的時候,是想通過貨幣這一權利憑證去買到自己的出行權;我們當支付電費的時候是想通過貨幣這一憑證,買到自己電力的所有權;我們要給看電影的時候,是想通過貨幣這一憑證買到自己的閱覽權。

貨幣能買到的東西無他只能是權利。

過去國人把貨幣換成一般等價物,可能是因為當時的經濟不發達,剛開始理解的貨幣只能將權利限定在所有權之上,而不能深刻理解抵押權著作權版權勞務權等等脫離實物的無形權利。現在社會的發展,個人的權利多了起來,應該比先輩們更容易理解貨幣就是權利憑證了。

貨幣的起源

從貨幣的起源來看,史上最早的金錢制度是大約3000年前蘇美爾人的“麥元”制度。麥元指的就是大麥。當時最普遍的單位是“席拉”(sila),約等于一升。蘇美爾人大量生產了一席拉標準容量的碗,每當人民要買賣東西的時候,就能很方便地量出所需要的大麥數量。另外,薪水也是以席拉為單位用大麥來支付。每名男工一個月可以賺60席拉,而女工則賺30席拉。至于領班則可領到1200~5000席拉。當然,就算是最能吃的人,一個月也吃不了5000升的大麥,所以多余的大麥就能用來購買其他商品,像是油、山羊、奴隸,還有除了大麥以外的食物。

麥元最開始對應客體是約一升容量的麥子的所有權。但是麥元作為一種權利憑證可以購買其他東西,通過使用麥元交換油、山羊、奴隸的所有權。

把大麥來當作第一種貨幣建立信任關系,是個簡單合理的選擇,因為這種貨幣有著人們無法拒絕的價值:可以食用,對應的是大麥的所有權,對于人人都依賴大麥生存的社會,以這種權利表示貨幣是極佳的。但另一方面,講到儲存和運送,大麥就還是有其局限性。早期的貨幣都是基于習慣法的規定。到了后期,在貨幣史上真正的突破,就是人類終于被迫相信某些本身沒什么價值的,但能方便儲存與運送的貨幣。這樣的金錢制度基于有國家強制力保障的制定法,最早出現于公元前2500年的美索不達米亞,那就是銀舍客勒制度。

漢謨拉比法典一舍客勒指的是8.33g銀子。著名的《漢謨拉比法典》曾提過,如果某個上等人殺了一個女奴,就要賠償20舍客勒的銀子,也就是大約166克的銀。

這種制度的突破性就在于,銀本身并沒有什么實用價值。銀子不能吃、不能喝、不能穿,也無法做成什么有用的工具。但它被制定法賦予了價值,使用它上等人可以獲得殺一個女奴的權利。當然這里的銀也可以做成首飾、皇冠以及各種象征地位的物品;換言之,它的價值完全是由國家制定的法律賦予而來。

貨幣載體的演變與貨幣本身無關

再引用一個前面的例子,

假設:可以種3噸水稻,一個人一年可以生產300斤牛肉,一個人一年可以做30件衣服。假設這三個人每年都需要1噸水稻,100斤牛肉,10件衣服,那么這個時候就要發生「商品交換」。那么1噸水稻=100斤牛肉=10件衣服。按照這個比例交換,可以保證最后每個人都有1噸水稻,100斤牛肉,10件衣服。

這1噸水稻,100斤牛肉,10件衣服就可以視為同價值的權利。

于是每年收成的時候,大家都這么交換,但是出現了個一個問題,生產牛肉的人,需要水稻的時候未必收獲了。種水稻的人,需要牛肉的時候,也未必有現成水稻,而且水稻和牛肉都是很容易壞的,一旦發生發霉、腐爛,那么會發生手中沒有權利的記錄,或者權利價值下降。假設社會上有很多很多人,但是只有水稻,牛肉,衣服三種產品。于是種水稻和牛肉的人,就會先把手上的水稻和牛肉換成衣服,等到需要其他東西的時候,再用衣服去換,

因為衣服相對于其他兩種物更容易保存、攜帶、識別等等,不容易貶值(腐壞)。

于是漸漸地,社會上所有人都用衣服去買東西,這時候,衣服就成了權利憑證,用于交換社會上所有的東西。

當然衣服也不容易保存,因為衣服也會發霉、會折舊、會損壞,所以大家都在找更容易保存的東西,最開始找到了動物的骨頭、貝殼作為貨幣的載體,直到最后發現了最不容易腐蝕、最容易保存的東西——「貴重金屬」——金、銀。

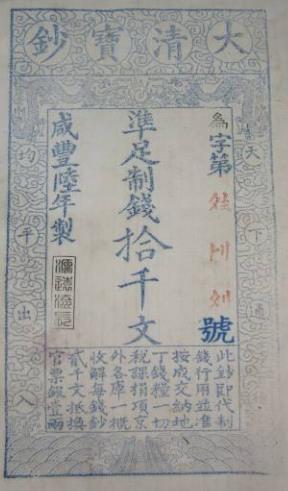

后來發現金銀太多不方便攜帶,出現了銀票等,以至于現在紙仍然是貨幣的主要載體。