輻射式風格或宮廷風格

法國君主地位的日益顯赫與巴黎的蒸蒸日上,反映在國王路易九世的宮廷禮拜堂——圣禮拜堂之中。這一階段的哥特式藝術也被稱為輻射式風格,取法語“放射光芒”之意。因與法國王室聯系密切,輻射式風格傳播到國王領地乃至歐洲的大部分地區。該時期建筑藝術與復雜精美的宗教作品之間同樣具有明顯的關聯,例如《道德圣經》。

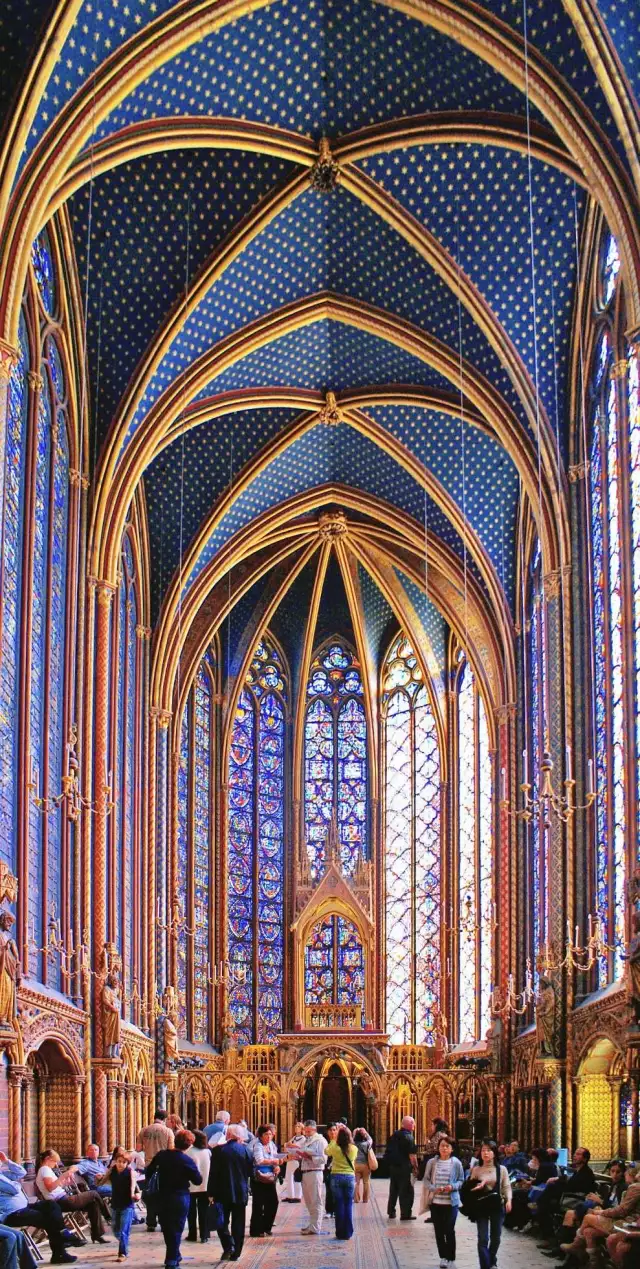

圣禮拜堂

圣禮拜堂 (Sainte-Chapelle),1241年設計完畢,七年后完工。這座建筑在本質上是王家禮拜堂,查理曼大帝的亞琛宮殿禮拜堂是其原型。

路易從他的表兄弟君士坦丁堡皇帝鮑德溫二世手中買下了耶穌受難時所戴的荊冠以及其他圣物,包括真十字架殘片、鐵矛、海綿及一個釘子。這些圣物需要在一個輝煌的所在予以展示,這些都成為了他修建圣禮拜堂的動因。禮拜堂色彩極為豐富、圖案非常精美,大量金色覆蓋著圣禮拜堂的墻面、拱頂等部分。這些裝飾與幾乎覆蓋圣禮拜堂大部分墻面的彩色玻璃相映生輝。

圣禮拜堂實際上規模不及其他大教堂,但其瘦高的尖頂窗極大地加強了建筑的垂直感,從而表現出毫不遜色的宏偉感。走進禮拜堂之時,參觀者幾乎浸沒在它的光環之中,這種體驗與任何來自現實世界的正常體驗都不相同。因此,正如圣索菲亞教堂一樣,宗教精神在這里再次通過建筑及其裝飾傳達了出來。

哥特式建筑的這個階段通常被稱為輻射式,即放射光芒之意。它源自當時建筑中設計放射狀棱窗格的流行做法,棱窗格的運用最初出現于玫瑰窗,后來開始擴大到整座教堂。這一與宮廷有著密切關系的風格傳遍王室領地之后,又流傳到歐洲大部分地區。

特魯瓦的圣烏爾班教堂

特魯瓦的圣烏爾班教堂建于13世紀晚期,由教皇烏爾班四世委托建造,即為紀念他的出生地,也是一份給他的主保圣人的敬獻。

唱詩班區的窗戶飾有精美窗格,就開在距離地面僅3米多高的墻面上,突出了光線所造成的夢幻般的屏風效果。建筑裝飾也具有同樣纖細優雅的特征:山墻上的裝飾完全脫離了支撐它的窗面墻壁。 烏爾班教堂的細致精美無疑說明哥特式藝術風格中追求宏偉壯麗的時代已經一去不返,細節的精致才是現在人們的主要關注。

法國晚期哥特式藝術

晚期哥特式時期,藝術家擺脫原有的設計框架,自由發揮。建筑者運用精心的布局來制造復雜的視覺效果,火焰式風格中的起伏曲線就是如此。晚期哥特式繪畫表現出對空間深度的興趣,此期的雕刻塑以人像雕刻為主。

雕塑

哥特式晚期,早期與盛期哥特式最為關注的大門雕刻相對而言不再重要。獨立圓雕人像大多為宗教儀禮對象,完全脫離建筑背景。除石雕之外,雕刻家也用金屬與象牙制作了一大批珍貴作品。

《讓娜.德夫勒圣母像》中,衣袍下垂褶皺及其相互映照的柔軟曲線十分和諧,與圣母身體優雅傾斜的姿態十分協調。圣嬰碰觸她嘴唇的動作溫柔而親昵。雕像底座上的銘文表明,這座雕像是王室呈獻的供奉,圣母手中象征法國王室的百合花預示著圣母具有王者至尊,與捐贈者身份相同。

《巴黎圣母像》

古典主義遺風如何在哥特式雕塑中逐漸消失,而優雅則臻至極端。雕像表面多為凹陷,突起部分縮減到令人只見線條、不見體量的程度。它徹底脫離了物質實體,人物傾斜的姿態幾乎與古典的對立平衡毫無關系。在觀者前,圣嬰已不再是救世主的縮影,而是擺弄著母親面紗的尋常兒童。

《圍攻愛堡》

雕刻在一面14世紀象牙鏡架上,起初裝的是一塊拋光了的金屬圓盤制成的鏡面。一群騎士正在攻打一座婦女居住的城堡,群騎爭奪。然而,戰斗場面被刻意設計得毫不激烈。此類器物使用的材料多為象牙等珍貴材料,裝飾體裁也多是當時流行的浪漫宮廷文學中的場景。這些故事多由抒情詩人來講述,愛情的甜蜜與苦澀是他們最青睞的主題。

建筑:火焰哥特式

晚期哥特式建筑或火焰哥特式階段要追溯到13世紀末,但它的發展卻因英法百年戰爭(1338—1453年)而停滯。“火焰”指的是波動回卷的曲線,是晚期哥特式棱窗格的主要特征。在建筑結構上,火焰哥特式幾乎沒有自身的創新。

魯昂的圣馬克盧教堂

魯昂的圣馬克盧教堂豐富的裝飾清晰地顯示出火焰式風格。西立面的兩邊向后翻卷到側立面,從而突出了中央大門,形成具有層級劃分的形式。作為圍欄式元素的山墻飾被搖曳的窗花格侵占,而成為純粹的裝飾形式,塑造了輕快活潑的效果。

哥特式藝術的傳播

巴黎地區的法國王室風格受到各國的熱切歡迎,并被轉變為適合本地環境的各種變體。它在英格蘭的影響可見于索爾茲伯里等地的大教堂,以及《瑪麗王后詩篇》。它在德國的影響可由瑙姆堡大教堂的雕刻與《勒特根圣母哀子像》來證明。萊昂圣母大教堂則是法國盛期哥特式藝術被引入西班牙的實例。

英格蘭

英格蘭特別善于接受新的風格。法蘭西島的哥特式風格與盎格魯—諾曼底地區的羅馬式特色相融合,并在此得以進一步發展。

索爾茲伯里大教堂(西南面觀,尖塔建于約1320—1330年)

索爾茲伯里大教堂

它始建于1220年,亞眠大教堂也于同年開工。教堂相比緊湊感與垂直感而言,縱深低矮的延伸之感表現得更為明顯。

一旦踏入中堂,許多在當時法國教堂內部常見的元素就映入眼簾。中堂墻壁支柱由暗色石材雕刻而成,在其他部分的映襯下脫穎而出。對其獨特功能的強調是早期英格蘭風格的標志之一,色彩間隔條帶的運用也強調了立面的水平性。中堂拱頂的陡峭弧線是它的又一獨特之處。拱肋全部自三聯拱廊那一層向上升起,使得高側窗看起來似乎隱藏在各個拱頂之間。

格洛斯特大教堂

建于1332至1357年間,是英格蘭晚期哥特式風格的杰出代表,該風格也被稱為垂直哥特式風格。垂直上升的效果在格洛斯特大教堂最為明顯,壁聯柱一直從地面延伸到拱頂。它的正方形東端結構再現了英格蘭早期教堂半圓室的樣式,拱頂上升的弧線與索爾茲伯里大教堂中堂一樣陡峭。另一方面,拱肋具有了新的功能。

亨利七世禮拜堂

驚人的懸吊拱頂將垂直哥特式推到了頂峰。在禮拜堂內部,燈籠般的突起掛在回卷成圓錐形的“扇面”上,拱肋與窗花格式構件混合成為令人眼花繚亂的建筑幕帳。而復雜精美的圖案使建筑結構晦暗不明。

德國

哥特式建筑在德國生根發芽的速度大大慢于英格蘭。德國的哥特式雕刻或富于表現、或強烈感人、或栩栩如生,但它們都表達著深切而時有克制的情感。

施瓦本格明德的圣十字教堂

德國哥特式的典型建筑是廳堂式教堂。這種類型出自羅馬式建筑風格,側堂與中堂等高。老海因里希.帕爾勒于1317年開始建造圣十字教堂,教堂內部空間具有流暢延展之感,仿佛在我們面前打開了一頂巨型華蓋。

瑙姆堡大教堂

最知名的作品是瑙姆堡大教堂的雕像與浮雕系列。《耶穌受難》是唱詩班席隔屏的中心題材,它的兩側分別是《圣母》與《福音約翰》。圍在具有山墻飾的深凹門廊之中,這三座雕像建構出中堂通向圣殿的圍屏入口。通過強調耶穌身體的體量感,他的痛苦就成為一種活生生的現實。瑪利亞與約翰懇切向人,生動感人地傳達著他們的哀痛之情,前所未有。

這些雕像的哀痛悵惋顯得豪邁感人。同樣的情感強度也彌漫在耶穌受難場景之中,例如《猶大之吻》,猶大的順服與圣彼得手揮寶劍的暴烈形成了鮮明對比。瑙姆堡大教堂內部雕刻上仍保留著彩繪的痕跡。

勒特根圣母哀子像

哥特式雕刻反映出賦予傳統基督教藝術題材以更大的情感訴求的愿望。它最初為個人禱告而設計,通常人們稱之為沉思像。最廣為傳播的形象是以圣母哀悼已死去的耶穌為題材的,稱為圣母哀子。

《勒特根圣母哀子像》為色彩鮮艷的彩繪木雕,最初是為祭壇而作。它的主題與風格都表達著虔誠的俗士們所具有的熾烈情感。此類雕像強調個人與上帝的關系。

人物面孔中流露著難以承受的痛苦與悲傷;傷口處的夸張荒誕不經;身體與四肢細瘦僵硬得如同木偶。營造了一種濃郁的恐怖氣氛,并引起人們的同情,讓虔誠的教徒體會耶穌所遭受的痛苦并分擔傷心欲絕的圣母的悲傷。身體外形平瘦,“灰心喪氣的”,激起觀者產生情感共鳴。這些都是13世紀晚期至14世紀中期北部歐洲藝術的典型特征。

西班牙

羅馬式時期,西班牙藝術家們吸納了法國人的建筑與裝飾手法,部分原因是要脫離與其共處于伊比利亞半島的穆斯林,實則為了顯示他們相對于穆斯林的優越地位。法國風格被認定為基督教勝利的體現

萊昂

萊昂長期以來都是王國的首都。萊昂與法國王室建筑的關聯意義重大。雕刻家對法國盛期哥特式雕刻手法的借鑒十分明顯。

《新約》中將幼年的耶穌認作救世主的預言家西緬的雕像,雕刻于13世紀末的幾十年間,位于西立面右側大門的門廊之中。這座雕像被拉長的優雅身體、衣袍復雜卷曲的褶皺以及波浪式的濃密胡須,都令人聯想到蘭斯大教堂的雕刻作品。

謝謝閱讀!

瑞亞子