藍調(diào)傳奇

所有關(guān)于搖滾樂歷史的書中都會提到,“搖滾”這個詞的由來是因為電臺在播放Chuck Berry的一首歌時,DJ隨口說出了“Rock'n'Roll”這個帶有性暗示的俚語。在“搖滾”這個詞誕生之前,他們玩的是藍調(diào)(Blues)。其中的佼佼者就是倫納德·切斯創(chuàng)辦的Chess唱片公司麾下的Muddy Waters、Little Walter、Howling Wolf、Etta James、Willie Dixon……切斯把這些來自底層的樂手和歌手從街頭巷尾帶進了錄音室,令他們功成名就并開起了凱迪拉克。

作為搖滾樂的“史前人物”,那時的藝人簡單直接,他們并非為了成為“明星”而成為明星。音樂對于他們更多的意味著大把大把的鈔票和新的凱迪拉克,音樂就是美國夢。

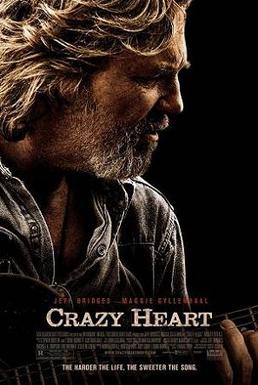

瘋狂的心

一個藝人哪怕曾經(jīng)多么輝煌,也總有靈感枯竭、才情漸老的時候。早年的浪蕩不羈,換來的是晚年的孤獨頹唐。這部由小說改編的小成本電影,沒有火爆的大場面,也沒有曲折的劇情。伴隨著鄉(xiāng)村音樂緩慢展開如細線般的內(nèi)心刻畫,讓觀影者忍不住扼腕興嗟:我們最害怕的不是孤獨,而是老無所依。

浪子回頭重歸家庭,無論在哪里都是最正確的主流價值觀。

塞爾日·甘斯布:英雄人生

看到片名你也許會奇怪,一個藝術(shù)家,既沒打過仗,也沒救死扶傷,何以稱為“英雄”?沒錯,從這個意義來說,你可以說他是一個凡人。但是在藝術(shù)領域,任何對傳統(tǒng)的革新都需要英雄般的勇氣,更別說是對自我的否定和反叛。

這部電影跳出了一般傳記片的窠臼,虛實結(jié)合地,用漫畫表現(xiàn)了甘斯布的內(nèi)心掙扎。那張始終跟隨著他的大臉,既象征著世人對其猶太人身份的成見,也是他對自我的觀感。這張大臉正是他要擺脫和消滅的對象。

甘斯布超越了現(xiàn)實,他的特立獨行只為活在一個更迷惑更藝術(shù)的世界。這一點,就連最浪漫的法國人也并非都能理解。先鋒藝術(shù)家開拓而不引領,他們影響其他藝術(shù)家。

馬利

如果沒有“飛人”博爾特,現(xiàn)在很多人不會知道牙買加在哪里;三十年前如果沒有鮑勃·馬利,那時的很多人甚至不會知道有牙買加這個國家。在一個貧窮國家的貧民窟里成長起來的藝人,除了音樂便一無所有的他,用雷鬼樂阻止了祖國的分裂,鼓勵了非洲國家的獨立,并將“和平與愛”的理念傳播到世界。這部紀錄片講述的便是鮑勃·馬利那36年短暫的傳奇一生。

鮑勃·馬利給人的感覺從來都是歡樂的,因為雷鬼樂本身就是讓人聞歌起舞的音樂。他深信以愛與寬容的態(tài)度,憑著音樂,能把人們和平地團結(jié)在一起。在那個時代,他并非唯一的“夢想家”;在這個時代,人們是否依然相信?