帆升:1210-1361

1282年,波羅的海西南重鎮呂貝克,倫敦、布魯日、漢堡和呂貝克四個城市的商人派代表匯聚在這里。

碼頭同往常一樣熙熙攘攘,一艘克格帆船下了帆停泊在港口內,來自不同城市的商人在這里估價、砍價、成交,大副站在船邊高聲吆喝,碼頭工人手忙腳亂地將貨物搬上搬下,船上的水手趁這時難得小憩,吵吵嚷嚷地結伴前往附近臭烘烘的酒吧喝一杯。海鷗成群盤旋在市場大廳上空,碰碰運氣看能不能在垃圾中撿到什么吃的。離碼頭不遠的造船廠里已經搭好了一艘大帆船的龍骨。

而旁邊的市政廳里參會者爭吵不休,為自己所代表的城市利益討價還價。然而透過市政廳半開著的窗戶,望著陰云密布的天空和不遠處并不太平靜的波羅的海,所有與會者都有一個共識——同盟必須要被建立,貿易必須要被保護。

這一天被視為這個活躍在中世紀晚期北歐的商人同盟——漢薩同盟的肇始。

「漢薩」這個詞在日耳曼語中是集團的意思。當時神圣羅馬帝國四分五裂,邦國林立,弱小的地方政府不能提供足夠的保護,出于維護共同的經濟利益和外交特權的目的,一些沿海城市開始組成聯盟。

漢薩同盟最早可追溯到1210年,兩個城市同意使用共同的民法和刑法,并在本城中保護彼此的商人。一個是接近波羅的海漁場的呂貝克,另一個是控制著呂訥堡食鹽貿易路線的漢堡。呂貝克地處波羅的海西南角,是德國商人向東和向北同斯堪的納維亞和基輔羅斯進行貿易的基地,在接下來的四百年中,她將在歷史中扮演一個十分重要的角色。

在1282年的這一天,倫敦布魯日漢薩和呂貝克漢堡漢薩正式合并,就主要城市來說,我們后世所熟知的「漢薩同盟」已經形成。

而早在漢薩同盟出現之前,斯堪的納維亞和低地國家商人就已經在 北海-波羅的海 進行貿易活動,奠定了后來北歐商業圈的雛形。13世紀初,獲得了波羅的海出海口的德國商人迅速崛起,加入到波羅的海貿易份額爭奪戰中。

當時西歐與北歐諸國陷于內部封建戰爭的泥潭,王權衰微,財源枯竭,不得不以商業特權來換取德意志商人的巨額貸款和所謂的津貼。就這樣德意志商人獲得可乘之機,大肆進行商業滲透。

與此同時,是漢薩同盟的擴張,從她建立伊始,就不斷地吞并其他的商人同盟。趁著英法百年戰爭的檔子,壟斷了兩個國家的進出口貿易。在其他方向,她同樣也將觸手伸到了斯堪的納維亞半島、波蘭和羅斯。

崛起中的德意志商人很快擠壓了本土商人占據的貿易份額,引起了當地商人的不滿。當德意志的經濟統治沉重地落到斯堪的納維亞,北歐諸國開始進行抵抗。

滿帆:1361-1450

同盟的目標是建立整個北歐的海上貿易霸權,而在通往這個目標的路上,橫擋著一個強勁的對手——丹麥。

漢薩同盟的世界分為兩部分——西方的北海和東方的波羅的海,兩者相隔以日德蘭半島,也就是丹麥。從東方到西方,有兩條路可以走:第一條,是從日德蘭半島和斯堪的納維亞半島之間的厄勒海峽和斯卡格拉克海峽穿過;第二條,是走陸路,從呂貝克出發,途徑石勒蘇益格地峽,到達漢堡。

歷史上為爭奪這兩個兵家必爭之地打過無數次仗。而在漢薩同盟的十四世紀,不巧的是,這兩個貿易要道都處在丹麥人的控制之下。當所有經過的商船和貨車都可能被人收取過路費,過橋費,甚至保護費,漢薩同盟感覺被人緊緊地掐住了脖子。

不僅如此,雙方還有一個更大的矛盾——海峽的鯡魚捕撈權。

在中世紀,鯡魚是一位歷史人物。——某不知名歷史學家

厄勒海峽是全世界最著名的鯡魚產地。每年夏天,大量的鯡魚游過海峽,被海面上翹首以待的漁民們一網網地打撈上來,曬干、腌制,遠銷海外,成為窮苦人、軍隊以及水手的主要糧食。因此,鯡魚是經濟欠發達的北歐地區一種重要的出口商品。誰占據了厄勒海峽,就好比今天誰占據了中東油田。

在利益面前,雙方矛盾不可能化解。漢薩同盟若要完成壟斷夢想,就必須擊敗丹麥勢力,這將是一場奪取北歐貿易支配權的戰爭。丹麥和漢薩同盟兩者勢均力敵,都視彼此為最大的威脅,北歐局勢陡然緊張,如一觸即炸的火藥桶。

1361年,火藥桶爆炸了,導火索是哥得蘭島上的維斯比。

從九世紀開始,維斯比就是諾夫哥羅德與 波羅的海-北海 各城市貿易鏈條中的主要環節,壟斷著歐洲與俄國的貿易。1293年,呂貝克決心打破維斯比在俄國的壟斷,于是他派出艦隊,占領了該島,合并了維斯比商人公會,強制吞并了東方的貿易。

1361年,在丹麥同瑞典的戰爭中,丹麥國王瓦爾德瑪四世出兵占領了哥得蘭島,洗劫了哥得蘭島主城維斯比。作為漢薩重鎮,維斯比城中有大量漢薩商人。漢薩同盟立即召開議事會,籌集艦隊準備反擊。

次年,漢薩同盟與丹麥在斯堪尼亞海域發生遭遇戰,瓦爾德瑪和他的艦隊搶走了漢薩同盟十二艘最好的戰船及大部分給養。漢薩同盟的海上力量被擊潰了,被迫同丹麥簽署《沃爾丁堡條約》,被剝奪了大量特權。

戰爭的第一階段以漢薩同盟的慘敗告終。

漢薩同盟意識到,若想建立永久的海上主宰力量,必須依靠自己的力量。城市們必須更緊密地團結在一起,建立起一支更強大的海軍,來保障同盟在海外的共同利益,以及背后的家園。

1367年9月19日,不甘心接受該條約的漢薩同盟在科隆召開會議,七十七個城市派代表參加。商人們聯合起來,賦予同盟宣戰與媾和的權力,與瑞典重建聯盟,裝備軍艦、籌備給養,建立公共金庫,由地處偏遠的城市提供資金。

反攻摧枯拉朽,強大的漢薩同盟聯合艦隊擊潰了丹麥海軍,陸地上漢薩同盟占領了丹麥全境。海陸夾擊下,瓦爾德瑪和他的挪威女婿哈康六世被完全擊敗。

1370年,瓦爾德瑪四世在王國國會強迫下簽訂了《施特拉爾松協定》。戰爭以漢薩同盟的全盛收尾。

在這份合約書中,漢薩要求擁有十五年內斯堪尼亞收入的三分之二、一些軍事據點的駐軍權和海峽的自由通行權,甚至還要求十五年內有權對丹麥統治者的繼承表示否決,以及其他大量的特權和優惠權。

借由這場戰爭,漢薩同盟從最開始一個單純的商業組織發展成為具有強大實力的政治聯盟。

這一天是漢薩同盟長達幾百年歷史中最輝煌的頂點,漢薩同盟終于擊敗了角力的對手,確立了穩固的 北海-波羅的海 貿易區。漢薩同盟從此轉入全盛,兩片大海成為德意志人的內湖。

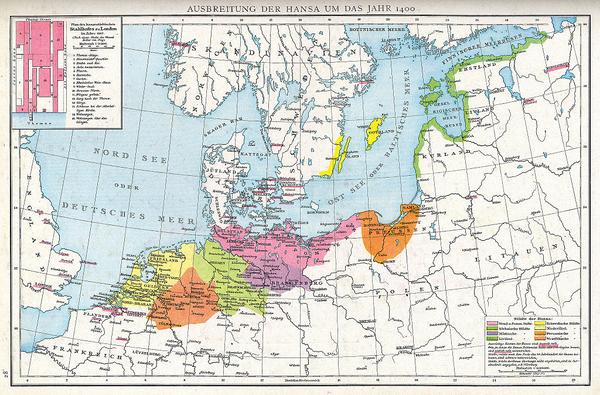

憑借強大的貿易能力,漢薩同盟征服了整個北歐。她的貿易帝國東起諾夫哥羅德,西至倫敦,從最南端的科隆,向北伸展到斯德哥爾摩,甚至還通過復雜的水道將一些歐洲內陸城市囊括進這張巨大復雜的貿易網絡中,貿易一直延伸到南方的地中海。包括德意志、英格蘭、法國北部、尼德蘭、波蘭、騎士團國家和羅斯城市都是這個貿易帝國中的重要組成部分。

琥珀、樹脂、鯨油、獸皮以及黑麥和小麥從俄國內陸通過駁船運到沿海港口;鐵礦和銅礦從瑞典開采出后就用馬車送到碼頭裝箱;斯堪尼亞的鯡魚打撈上來后在海邊曬干腌制;英國的羊毛在當地就由織機織成布,再經由尼德蘭的裁縫手中制成衣;遙遠東方的香料,從地中海北岸登陸,通過白雪皚皚的阿爾卑斯山狹窄的關隘,再順著萊茵河順流而下運到布魯日;拜占庭的飾品和黎凡特的金屬制品從佛蘭德逆默茲河而上,經香檳集市再順羅納何、索恩河而下同樣到達布魯日;還有法國的葡萄酒和蜂蜜,德國的啤酒和鐵制品,波蘭和條頓騎士團的谷物與瀝青。

數以千計的商船穿梭在兩片大海上,為各城市運來生活物資和生產原料,加工好的商品堆在碼頭上等待下一艘到來的商船運走。日德蘭半島兩側,廣袤的北海和波羅的海,從英吉利海峽到芬蘭灣,往來穿梭的都是船首刻有漢薩標識的商船,裝載的都是蓋有同盟印章的貨物。

當生活物資全賴以同盟的商船運輸,各城市對同盟的態度從抵制變為依賴。通過對各地大宗商品的運輸與貿易,漢薩同盟將兩海沿岸團結為一個緊密的經濟實體。同盟也在交易中,積累著驚人的財富,再運用這筆金錢從周圍國家手中購買貿易特權或是處理與他們的微妙關系,用商人們精于算計的頭腦在巨人之間巧妙地游走。

而這張巨大的蛛網中心正是那個被稱為「漢薩女王」的呂貝克。在這里,董事會坐在市政廳的圓桌旁,商討貿易細節和同盟發展前景,批準貿易權以及剝奪貿易權,如同君主般俯瞰整個北歐,建立起對兩片大海的統治。

于是,北歐呈現了一種與同年代地中海上截然不同的景象。相異于互為死對頭的意大利城邦之間的競爭關系,漢薩城鎮團結在一個強大的同盟之中,牢牢地控制著北方兩個大海上的貿易。

帆落:1450-1669

十五世紀見證了呂貝克的霸權巔峰。然而到了十六世紀初,漢薩同盟發現自己早先的優勢逐漸被其他國家追趕上來。英國和佛蘭德商人從德意志商人手中奪取了大量的貿易份額,隨著本土商人的興起,同盟商人被排擠出當地市場,蓬勃上升的瑞典帝國已經控制了波羅的海上的一些貿易,丹麥也重奪了自己貿易的控制權。

漢薩同盟是城市與商人之間的聯盟,利益如同紐帶將各城市團結在一起,利益也會將原本牢固的同盟瓦解。隨著十六世紀民族主義的興起,構成同盟的其他城市開始把自身利益放在同盟利益之上。

德意志諸侯的政治威權連日膨脹,擠壓著漢薩自由城市。西方新航路的開辟引起了歐洲貿易中心的轉移,原本繁榮的商路日漸凋零。東方的奧斯曼帝國不斷擴張,占領了一些同盟賴以存活的貿易路線。諾夫哥羅德商站被關閉了,布魯日商站也瀕臨垂死。

到了十六世紀晚期,歐洲政治變革和宗教改革一起,極大地改變了歐洲的社會面貌。漢薩同盟發覺缺乏有力工業支撐的自己難以同周圍國家蓬勃發展的資本主義相抗衡,同盟捉襟見肘。

漢薩同盟的衰亡,歸因于近代商業世界的環境及其需要;同盟不可能理解這一近代商業世界,也不可能使自己適應它。——詹姆斯·W·湯普遜

1669年,同盟最后一次正式會議在呂貝克召開,卻只有九個城市派代表參加。同樣是締結最初同盟的市政廳,同樣是經歷了四百年中幾十次同盟大會的市政廳,窗外依然是蔚藍明靜的波羅的海。造船廠內同樣有一具搭好的龍骨,只是可能永遠不會有建成的那一天。海鷗依然在市場上空盤旋,只是港口似乎沒有那么忙碌了。屹立在海邊的蒼老的市政廳紀念著過去幾百年中同盟的絕對支配地位。

由于缺乏史料記載,我們大概永遠無法知道那次會議上九個城市的代表都討論了什么。可能在簡短地像往常一樣討論了貿易細節外,更多的時間都坐在窗邊凝望著那片大海,懷念昔日的榮光吧。這兩片大海的曾經主人終于到了壽終正寢的時刻了。然而她卻為后世留下了大量的寶貴遺產,包括各地由漢薩帶來的稀有技術,以及大量航海法典。這是一個罕見的純粹由商人組成的政治體,而這樣的貿易模式,注定只屬于中世紀。

象漢薩這樣的團體,過去從來沒有過;在商業史上也不曾見過像漢薩這樣取得影響廣闊且延續時間久遠的成就。——詹姆斯·W·湯普遜