藝道按:

1891 年 7 月,畫師比亞茲萊與劇作家王爾德不期而遇。之后,《亞瑟王之死》讓比亞茲萊忙得不可開交,而王爾德則醞釀出了文學作品《莎樂美》。

《莎樂美》劇本的產生讓兩人得到真正意義上的交集,比亞茲萊為《莎樂美》的英譯本繪畫插圖,王爾德很是欣賞,但卻同時擔心它過于優秀有喧賓奪主的傾向,于是嫌隙滋生。

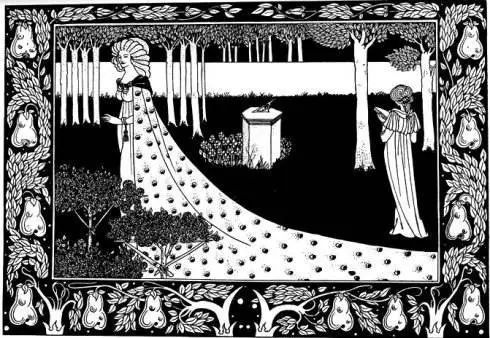

比亞茲萊為《莎樂美》創作的插畫

劇作《莎樂美》在德國傳播后成功引起作曲家理查 · 施特勞斯的注意,他認為王爾德的這部作品顯然是不全的,即「這音樂需要我們來發現」。憑借對戲劇的敏銳感受,施特勞斯的歌劇《莎樂美》得以問世。

那么,這部作品經過一次一次的再創作,亮點究竟在哪呢?

1905 年 12 月 9 日的德累斯頓劇院,一部取材于《圣經》情節的歌劇首次公演。

被荒誕與肉欲修飾的歌劇反響肯定是盛況空前的,演出結束時38次的謝幕印證了這部作品的熱度。

自此之后,德國和世界的各大歌劇院將它一次次地上演,兩年內竟光顧了 50 余家劇院。就連最保守的評論家也承認:「這是自威爾第的《法爾斯塔夫》首演以來,歌劇界從未有過的現象」。

?

《莎樂美》為何如此受歡迎?簡單來說,歌劇涉及到的情節可以滿足皇親國戚至黎民百姓的普遍審美,愛情與貴族家庭中的那些瑣碎事兒早已不能完全的使大家樂此不疲。

大眾審美一旦被確立,人們總會期待些更讓人血脈噴張的刺激事兒。

這部作品同樣涉及愛情。但呈現出來卻是「情愛」。看似咬文嚼字,其實不然。

歌劇中出名的《七層紗之舞》描繪的可不是以「愛」命名的小青年的親親我我,也不是公園小樹林里的悉悉索索。

那是什么?我們來簡單地過一下劇情:

?

和印象中委婉嬌羞的公主形象反差極大的莎樂美以妖艷著稱,其父赫羅德將美麗的妻子赫洛德亞娶進家門之后,不曾想被自己的兄弟赫羅德王看中,于是被戴上了一頂有顏色的帽子。

在一次偶然的集會中,莎樂美被先知約翰充滿磁性的低沉聲音所吸引,于是她緊貼他的身體舞蹈和誘惑、索吻。可先知不為所動,甚至有些不屑,稱她為「淫婦的女兒」。

得不到先知愛情的莎樂美惱羞成怒,向它的繼父提出,「我跳一支舞,你便答應我的要求」于是跳起了著名的《七層紗之舞》。

比亞茲萊所繪《七層紗之舞》

舞畢,一個瘋狂的要求被提出:「我要用銀盤呈上...呈上先知約翰的頭顱」,雖然恐懼民眾可能帶來的叛亂,但赫羅德王礙于諾言命令道「給她想要的東西!」

瞬時人頭落地,莎樂美看了,欣喜若狂,接過血淋淋的頭顱,滿足的狂笑:「你不許我親吻你的嘴唇,約翰!好,現在我要親吻它了!」

比亞茲萊為所繪「頭顱之吻」

劇終。

?

血腥與荒誕不言而喻,就如同當初反對這部歌劇的評論家所說的一樣:

「...這無疑是令人作嘔的,如果虐待狂、受虐狂都跑來肆無忌憚地向我們講述他們的瘋狂世界,并以為是藝術表現的內容之一,那么藝術家下一步所要關心的和表現的就該是健康問題了」。

他們提出的觀點無疑是令人擔憂的,可一旦我們回歸到「為何會受歡迎」這一問題本身,則會發現其中的非理性主義盛行。

?

非理性主義指的是:否定或限制理性在認知中的作用。就絕大多數人而言,這種主義則更像一個不斷搖擺的天平,理性與非理性在兩端,這與《1984》中所說提及的雙重思想不謀而合。

而《莎樂美》為何會得到社會的普遍認可?就可以從此處得出結論。

好比迷途許久的人得到了一個聽似把握十足的指路,那么不論這個指向是否正確,大部分的人都會遵從這個指引。

《莎樂美》的引爆點就在此處,一旦某個新事物直戳大眾的內心,激發他們的「血性」,并且這個新事物恰好在他們心中早已不謀而合,那么它一旦出現,就將獲得極大的關注與強有力的叫好。

?

可是有著敏銳直覺的音樂家理查 ·施特勞斯的音樂在《莎樂美》中又做了些什么呢?

就像恐怖的電影中營造氣氛的背景音樂一樣,一旦將它剔除在電影之外,那么恐怖氣氛驟減,甚至還有些無趣。

《莎樂美》中大量的半音進行,從廣義上來說與“古典派”斯波索賓《和聲學》為基礎的功能和聲體系稍有不同。至浪漫主義晚期(大致為19世紀下半葉)發展到達頂點,它自由地表現和描寫微妙的感情,并極大地提高了音樂的表現力。

就好比歌劇第四場莎樂美被懇求不要索取約翰頭顱時,音樂將半音進行發揮到了極致:

這段音樂充滿著祈求,拼命卻無力地著挽回莎樂美非做不可的決定。半音游離著,像嘆息又像極力地討好,音樂色彩在其中不斷變化。這是理查·施特勞斯作品中一貫使用的技法。

?

同樣,莎樂美的肉欲與情色也在音樂中被放大,《七層紗之舞》首當其沖。為了達到目的,把帥氣的約翰誘拐回家,莎樂美不惜向對自己垂涎已久的繼父出賣自己的美色,甚至扮演起了底層社會中「脫衣舞娘」的角色。

毫無疑問,莎樂美的魅力是普通的舞娘不可比擬的,絕美的容顏,完美的胴體,薄紗一層層卸下,令人向往的伊甸園近在咫尺。音樂也從一開始緩慢的搖擺感到最后的奔放熱情,就連繼父都忍不住說「精彩,太精彩了!」

聆聽過后你就會發現,中提琴圖具特色的陰郁、暗淡甚至略有粗野的鼻音色彩,生動表現了懷揣詭計的莎樂美的妖艷舞姿。

?

雖然這一幕博得了幾乎所有人的眼球,但喜劇的高潮還并未出現,直至全劇的尾聲,它才姍姍來遲。

尾聲中,莎樂美實施“吻頭”動作過程中,全體木管樂器和打擊樂器以顫音的形式在多個音程上逐漸疊加,音樂持續著,由弱至強,最后匯成強大的音束,伴隨著莎樂美完成了那毛骨悚然的一吻。

?

而從另一個方面而言,《莎樂美》的創作無疑還反映出一種極強的自我主義,我想說什么便說,我想做什么便做,我試圖表現什么就夸張地將它表現出來。

例如劇中試嘗試將莎樂美的妖艷與情欲、赫羅德王的昏庸與好色與先知約翰的剛正不阿體現出來,便有了那《七層紗之舞》。

好啦知道你們都想看這段

這并非只有被譽為西方古典藝術的《莎樂美》中才出現,在時代的大潮流中,與古典音樂相對照的音樂體系更是體現出這一特征。自 80 年代開始,搖滾樂中「死亡金屬」開始流行。作為一個代名詞,它指代的是一種:

電吉他快速的反復,幾無旋律的和弦,速擊狂踩的雙大鼓,主唱咬牙不清的低吟狂吼,歌詞以死亡仇恨為主題,充滿了尸體、內臟、肢解、分尸、奸尸、戀尸癖、食尸、虐待等變態字眼的音樂形式。

而它們的樂隊成員都對死亡有極深的向往,夸張而暗黑的裝束是他們的鮮明標志。

這種將自己的內心解剖式、夸張化的展現在公眾眼前,正是「非理性主義」。它們的忠實粉絲則能看作是“雙重思想”的最終體現。

就這點而言,兩著相差近 80 年,卻如此的不謀而合。

美國工業死亡金屬樂隊SLipknot

?

就在反反復復地看了原著、話劇與歌劇之后,一個問題沒有由頭的產生了:究竟在《莎樂美》中,割下先知約翰的頭顱真的那么重要嗎?

無疑,一方面前人的作品賦予了它一定的基調;而另一方面是劇作家與作曲家試圖以這部作品擺脫理性與非理性的束縛。

那么,你怎么看?

你覺得,

割下先知約翰的頭顱,

真的那么重要嗎?

- END -

編輯丨子山

圖片來源丨網絡、自制

藝道殿堂編輯整理丨歡迎轉載

藝道殿堂微信公眾號:yidaodiantang