木白

引力是萬有的

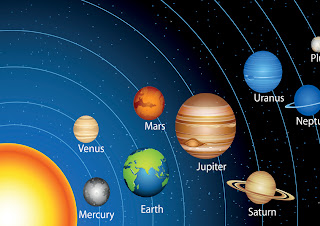

“萬有引力”對許多人來說,并不陌生。讓我們首來先說“引力”,它是指兩個物體之間的相互吸引的一種作用,這種作用是由于它們的質(zhì)量引起的。那為什么說“萬有”呢?原來,宇宙間任何兩個有質(zhì)量的物體之間都存在這種相互吸引力。例如,大家都知道,地球表面上的所有物體在失去支撐時都會下落,就是因為地球?qū)λ幸ψ饔玫木壒省Hf有引力定律的發(fā)現(xiàn)和三位偉大的科學家有密切的關(guān)系,他們是:力學家牛頓,天文學家哥白尼和開普勒。

牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律

偉大的力學家牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,他在1687年出版的不朽著作《自然哲學的數(shù)學原理》中指出:

任何兩個物體之間都存在相互作用的引力,力的方向沿著兩物體的連線,力的大小和兩物體質(zhì)量的乘積成正比,和兩物體間距離的平方成反比。

關(guān)于萬有引力定律的發(fā)現(xiàn),廣泛流傳著下面的這個故事:三百多年前,英國伍爾索普的一座農(nóng)莊里,在明亮的月光下,年輕的牛頓正坐在果園里閉目沉思。忽然,一個蘋果從樹上掉了下來,落在他的面前。蘋果的落地聲打斷了他的沉思,但這個人們司空見慣的事實卻激起牛頓的翩翩聯(lián)想:

蘋果為什么不飛向天空?月亮為什么不落向地面?這里面有什么神奇的力量?

經(jīng)過反復的思考,牛頓終于發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律。據(jù)說,英國人還把那棵蘋果樹的樹干作為紀念物保存下來。當然,這只是一個傳說而已,科學的重大發(fā)現(xiàn)都是建立在前人大量工作的基礎之上的。

在牛頓之前,波蘭科學家哥白尼提出的“日心說”并發(fā)表了《天體運行論》,德國科學家開普勒出版了《新天文學》和《宇宙的和諧》等著作并提出了行星運動三大定律。而牛頓的貢獻則在于,他以非凡的智慧把天上、地上的運動聯(lián)系起來,發(fā)現(xiàn)這些運動的內(nèi)在原因都是那個普遍存在著的萬有引力。

重力和重量

蘋果掉落地,水向低處流,石頭滾下山,這些都是地球把萬物拉向地面的例子,它們也不難用萬有引力定律來說明。因為地球和地球上的各個物體之間都有吸引力,在這個地球引力的作用下,物體就會向著地心方向運動,當物體落到地球表面時受到阻擋,地面的支撐力和地球的吸引力相互抵消,物體就停止了運動。地球?qū)ξ矬w的引力,一般也叫做重力,它在地面處的大小就是物體的重量(以此類推,物體在其他天體上的重量就是它在天體表面所受到的引力)。這就是說,在地球表面處,100克蘋果受到地球的引力是100克重,1公斤石頭受到地球的引力是1公斤重。

重力和我們?nèi)祟惿蠲芮邢嚓P(guān),由于同一個物體的重力在日常生活的地面附近空間里可以看作是不變的,所以人們很早就利用重力來度量物體的質(zhì)量大小。例如,秤和彈簧都是用來稱重量的工具,在同樣環(huán)境里不同物體的重量是與各自的質(zhì)量成正比的,所以質(zhì)量可以按物體的重量來求得。

這里要提醒大家的是,在力學里,質(zhì)量和重量是兩碼事:質(zhì)量是指物體所含的物質(zhì)有多少,而重量是指物體受到的引力是多大。根據(jù)前面說到的萬有引力定律,物體所受的地球引力是隨著物體和地面的距離而變化的,距離越大,引力越小。所以,同一個物體在不同的高度上稱重時所得到的“重量”是不同的。例如,一名在地面上體重為40公斤的同學,如果被提升到6400公里的高空(你知道嗎?地球的半徑是6400公里),他這時候在彈簧秤上顯示的“重量”只有10公斤了。當你知道了這些知識之后,能不能自己來解釋一下:地球上重量是60公斤的人到達月球表面后,為什么體重就變成了10公斤?想想月球的大小和質(zhì)量,就可以找到答案了。

如果我們繼續(xù)上面的“提升游戲”,把那位同學提升到930000公里的高度,那么他就超出了地球引力作用的范圍,此時他就變成一個只有質(zhì)量而沒有重量的人了,而且地球再也無法把他拉回地面。大家知道月亮距離地球是384000公里,在這個高度上,地球的引力還不到地面值的萬分之三,但它仍能拽住月球使之成為地球的天然衛(wèi)星。

失重和超重

在日常生活中,我們遇到的“失重”和“超重”則是另外一類現(xiàn)象。我們普通人對于失重和超重的直接體驗來自乘坐垂直升降的電梯。

當電梯由靜止突然快速下降時(或者,當上升的電梯迅速停止時),人體各部分就會變輕;當電梯加速上升時(或者,當下降的電梯迅速停止時),人體各部分就會變重。如果電梯因纜繩突然折斷而自由下落,此時人體就會完全失去重量(或者說,他處于“零重力”狀態(tài)下)。

其實,失重時,物體依然受到地球的引力(重力),只是這個重力被用來使物體做自由運動(例如,電梯的自由落體),人們用磅秤等工具就不能測出來了。

失重和超重的影響

失重和超重現(xiàn)象在航天飛行中有著重要的影響。航天員在軌道飛行時都處于失重狀態(tài),他們個個身輕如燕,人人飄浮在座艙里。但是,除了輕松愉快的感覺之外,失重也給航天員帶來不少麻煩,不僅吃飯飲水、洗臉刷牙、穿脫衣服以及睡覺等生活瑣事變得困難了,而且開展操作按鈕、讀取數(shù)據(jù)、觀察攝影、維修儀器、出艙活動等工作變得更加復雜了。此外,航天員在升空和返回過程中還要遭遇超重的折磨,不僅會出現(xiàn)舉手抬腳困難、呼吸不暢、心律失調(diào)、視覺障礙等問題,甚至可能使身體遭受永久性傷害。2008年4月19日,俄羅斯“聯(lián)盟TMA”飛船在返回地面時超重達到10倍以上,作為其中的乘員,韓國第一個女航天員李素妍就受了重傷。

引力和運動

也許有人要問:萬有引力是一種相互作用,那么物體對地球也是有吸引力的,為什么不見地球運動呢?沒錯兒,蘋果、石頭甚至人等物體也在吸引著地球,換句話說,它們都在把地球拉向自己,只是地球太重了(你知道嗎?地球的質(zhì)量是60萬億億噸),這一點點作用力所引起的地球運動是微乎其微的,就像一只螞蟻無法推動巨石那樣。

地球上的物體數(shù)不勝數(shù),它們分布在地面各個部位,所以對地球的引力在不同的方向上,總和起來的結(jié)果就大體相互抵消了。此外,萬有引力在我們?nèi)粘I瞽h(huán)境中也往往不能表現(xiàn)出來,為什么人們沒有察覺蘋果、石頭甚至人體之間是相互吸引的呢?這里的原因是普通物體之間的引力太小了。例如,兩個中等體重的人相距2米時,他們之間的引力大約為百分之一毫克(你知道嗎?1毫克是1克的千分之一)。我們知道人要移動必須克服腳和地面之間的摩擦力,一個在木制地板上的人需要用20公斤左右的力才能克服摩擦邁開步伐,而引力只有邁步用力的二十億分之一,所以人是根本移動不了的。然而,假如沒有摩擦,即使引力很小也可以使物體相互接近,只是這種接近的速度非常之小。例如,上面這兩個相距2米的成人,在第一個小時內(nèi)彼此相向移動3厘米,第二個小時內(nèi)再移動9厘米,第三個小時內(nèi)又會移近15厘米,第五個小時以后兩人就可以貼合在一塊兒了。所以在沒有摩擦情況下,只要人們有足夠的耐心,普通物體之間的引力是可以察覺到的。那么,你能想清楚,他們的移動為什么會不斷加快的呢?對了!這和他們之間距離變小有關(guān)。如果要在日常生活中看到除了物體落地以外的萬有引力作用,那么潮汐是一個絕好的實例,它是由于月亮和太陽對地面海水的引力而形成的,人們稱這種引力為“引潮力”。由于月亮離地球較近,月球引潮力為太陽引潮力的兩倍之多。在引潮力和杭州灣地形的共同作用下,錢塘江大潮才有那樣壯闊的景象。潮汐是由于萬有引力作用而形成的解釋也是牛頓提出的。

引力和運動II

在質(zhì)量不大的物體之間引力是很小的,但是龐大的天體之間引力就十分可觀了。舉個例子吧:太陽對地球的引力大約為4 000 000 000 000 000 000噸!就是因為這個引力,地球才能夠“守著”自己的軌道,日復一日年復一年地圍繞太陽運轉(zhuǎn)。為了更形象地理解這個引力的大小,我們不妨想象太陽和地球之間有一個無形的“引力鏈條”,它把地球牢牢地拴住在運行軌道上。如果我們想用一根根有形的鋼索來代替這個無形的鏈條,那工程師們要花多大的力氣呢?假定采用非常堅固的鋼材(每平方毫米的細絲能經(jīng)受100公斤的拉力),假定制造非常粗大的鋼索(它的直徑有5000米),我們要使用200萬根才能把地球拉住在目前的軌道上。當然,真實的情況是,太陽和地球之間并沒有什么鏈條,就是太陽的引力在起作用。這個引力總是指向太陽的,人們也常常把它叫做“有心力”,太陽就是“力心”。圍繞太陽運轉(zhuǎn)的地球(以及其他的行星)是在太陽的有心力場中作自由運動,盡管行星的自由運動和蘋果自由落體運動在形式上似乎完全不同,它們是沿曲線軌道運動(有的是圓周,有的是橢圓)繞著力心不停地運轉(zhuǎn)。無論行星的運轉(zhuǎn)軌道是哪種形狀,它們都處于失重狀態(tài)但都具有向心加速度。太陽的引力是不大不小恰到好處:太小了行星就會飛離軌道進入浩瀚的太空,太大了行星也不能維持在軌道上而會向著力心墜落。牛頓采用萬有引力定律證明了開普勒的行星運動定律,隨后又有人采用萬有引力定律預言了海王星、冥王星的存在并被天文觀察所證實。牛頓用同樣的理論討論了在地球引力場中的月亮軌道。所以,牛頓的確十分偉大,他使人們了解到蘋果落地和月亮懸空都是萬有引力的功勞,從而將人類對宇宙的認識帶到了一個全新的階段。

航天夢

實現(xiàn)夢想

離開地球進入太空,自古以來就是人類夢寐以求的一個目標。然而,這種美好的航天夢只有在科學技術(shù)有了長足發(fā)展的現(xiàn)代才可能實現(xiàn)。

首先,人們必須知道怎樣才能使人造衛(wèi)星進入指定的軌道?科學家依照牛頓的萬有引力定律,計算出能使物體成為人造地球衛(wèi)星的最小速度是7.9公里/秒(人們稱作為環(huán)繞速度或第一宇宙速度),又計算出使航天器脫離地球不再返回圍繞但仍然留在太陽系里的最小速度是11.2公里/秒(人們稱作為逃逸速度或第二宇宙速度),還計算出使航天器能夠飛出太陽系的最小速度是16.6公里/秒(人們稱作為第三宇宙速度)。這樣,工程師們就可以確定發(fā)射要求了。

其次,人們必須要研制出像火箭這樣強大的運輸工具,它們能把衛(wèi)星、飛船等航天器發(fā)射到地球外的宇宙空間里。正是有了這些理論和技術(shù)的基礎,人們才得以一步步地實現(xiàn)了航天夢。1957年10月4日蘇聯(lián)發(fā)射了世界上第一顆人造衛(wèi)星,1970年4月24日中國發(fā)射了我國第一顆人造衛(wèi)星。到目前為止,人類共向太空發(fā)射了大約5000顆衛(wèi)星,但目前在軌運行的還有將近1000顆。

夢想的威力

多種人造衛(wèi)星當空起舞,發(fā)揮著各種各樣和人們生活息息相關(guān)的作用,比如你能夠看到幾十個電視頻道以及能夠知曉每天每周的天氣預報,這里面就都有衛(wèi)星的功勞。由于使用者的目的不同,人造衛(wèi)星有著不同的用途:有的衛(wèi)星裝有照相設備,可以對地面進行照相、偵察、調(diào)查資源、監(jiān)測地球氣候和污染等;有的衛(wèi)星裝有天文觀測設備,可以對宇宙進行天文觀測;有的衛(wèi)星裝有通信轉(zhuǎn)播設備,可以轉(zhuǎn)播廣播、電視、數(shù)據(jù)、電話等通訊訊號;有的衛(wèi)星裝有科學研究設備,可以進行科研及空間微重力條件下的特殊生產(chǎn)(像高純度大晶體,超純度金屬,超導合金和生物藥品等等)。

中國航天夢

令人振奮的是,從2004年開始,我國實施了“探月工程”,將通過“繞,落,回”三個步驟把航天器送上月亮,古代中國人民的“嫦娥奔月”美麗夢想終于實現(xiàn)了。

最后,我們想強調(diào)的是:探索科學的道路是漫長而又艱辛的,從牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律到人類實現(xiàn)航天夢經(jīng)過了將近300年的歷程,萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)又是人類上千年科學活動的結(jié)晶。“嫦娥3號”飛行的每一個階段,科學家都要依據(jù)萬有引力定律來設計計算,而探月工程的實施也會給我們提供更多的有關(guān)月球等天體的知識。所以,人類的認識將不斷前進、永不完結(jié),這有待于熱愛科學的年輕一代去探索、去追求。